オーナー向け

2025.07.17

【最新版】コワーキングスペースの市場規模は?国内外の動向と今後の展望を徹底解説 | いいオフィス

働き方が大きく変わる現代において、コワーキングスペースの存在感はますます高まっています。

リモートワークやハイブリッドワークが定着し、フリーランスとして活躍する人が増えるなか、オフィスでも自宅でもない「第三の働く場所」として、その需要は急速に拡大しています。

この記事では、国内外の最新データを基に、コワーキングスペース市場の現在地と、2025年以降の未来を徹底的に分析・解説します。

市場がどれほどの規模で成長しているのか、そしてこれからどこへ向かうのか、その全体像を明らかにしていきましょう。

目次

コワーキングスペース市場が拡大する背景

近年、コワーキングスペース市場が急速に成長している背景には、私たちの「働き方」そのものの構造的な変化があります。

単なる一過性のブームではなく、社会全体のニーズに後押しされた必然的な流れと言えるでしょう。

働き方の多様化と新しい常識の定着

コロナ禍をきっかけに、リモートワークやハイブリッドワークは一部の先進的な企業のものではなく、多くの企業にとって当たり前の選択肢となりました。

日本のリモートワーク実施率は、調査機関によって多少の差はありますが、おおむね15%〜20%前後で安定的に推移しています。

(出典:カオナビ - リモートワーク実施率調査2025年3月、NTTドコモ モバイル社会研究所 - テレワーク実施率調査2025年3月)

この変化は、働く場所を自由に選べるという柔軟性をワーカーにもたらしました。自宅での集中が難しい、気分転換をしたい、あるいは出張先で一時的に作業したいといった多様なニーズに応える場として、コワーキングスペースの価値が見直されています。

フリーランス人口の増加

働き方の多様化は、フリーランスという働き方を選ぶ人を大幅に増やしました。

ランサーズ株式会社の調査によれば、2024年時点での日本のフリーランス人口は1,303万人に達し、その経済規模は20兆円を超えています。

10年前と比較すると、人口は約39%、経済規模は約38%も成長しており、フリーランスが日本の労働市場で重要な役割を担っていることがわかります。

(出典:ランサーズ株式会社 /フリーランス実態調査 2024年 /https://www.lancers.jp/research_news/2024)

こうしたフリーランスにとって、低コストで仕事環境を確保でき、かつ他のワーカーとの交流が生まれる可能性のあるコワーキングスペースは、非常に魅力的な選択肢となっています。

企業側のオフィス戦略の変化

企業側もまた、オフィスに対する考え方を大きく変えています。全社員分のデスクを都心の一等地に構える従来のオフィス戦略は、コスト面や柔軟性の観点から見直されつつあります。

多くの企業がオフィスの縮小移転や一部解約を進める一方で、従業員の自宅近くや主要駅周辺にサテライトオフィスとしてコワーキングスペースを契約する動きが活発化しています。これにより、企業は固定費である賃料を削減し、従業員の通勤負担を軽減しながら、生産性を維持・向上させるという新しいオフィス戦略を実現しようとしています。

世界のコワーキングスペース市場規模と成長予測

コワーキングスペース市場の成長は、日本国内にとどまらず、世界的な潮流となっています。ここでは、グローバルな視点から市場規模の現状と今後の予測を見ていきましょう。

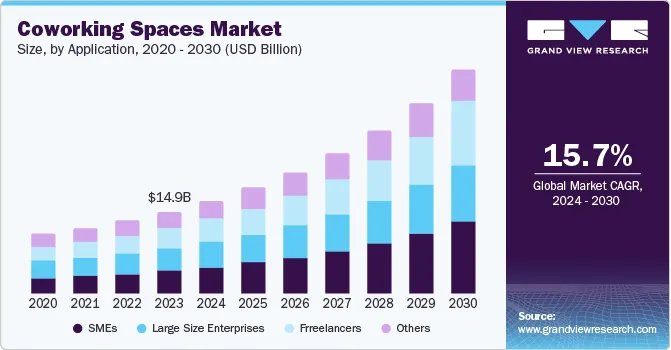

2024年の世界市場規模と驚異的な成長率

複数の調査機関が、コワーキングスペース市場の力強い成長を報告しています。

例えば、The Business Research Companyの調査によると、世界のコワーキングスペース市場は2024年に約233億5,000万ドルに達し、今後も年平均成長率(CAGR)16.8%という高い水準で成長を続け、2029年には514億2,000万ドルに達すると予測されています。

また、Grand View Researchは、2030年には市場規模が404億7,000万ドルに達するという予測を発表しており、いずれの調査も市場の明るい未来を示唆しています。

(出典:The Business Research Company コワーキングスペース市場レポート2025、Grand View Research コワーキングスペース市場規模・シェア・成長レポート2030)

地域別の市場動向(海外)

世界の市場は、地域ごとに異なる特徴を見せながら成長しています。

- 北米市場

アメリカとカナダでは、パンデミック前と比較してフレキシブルワークスペースの需要が19%増加しており、市場を牽引しています。企業の契約期間も2019年比で10%延長されるなど、一過性ではない安定した需要が根付いています。

(出典:Urban Living News フレキシブルワークスペース需要19%増) - ヨーロッパ市場

2023年に39億1,000万ドル規模だったヨーロッパ市場は、2030年には123億9,000万ドルへと成長すると予測されています(CAGR 17.8%)。特にドイツが最大のシェアを占めており、イギリスやフランスがそれに続いています。リモートワーカーの割合の増加が、市場拡大の大きな原動力です。

(出典:Mordor Intelligence ヨーロッパコワーキングスペース市場) - アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、世界で最も急速に成長している市場です。特にインドでは、2024年にコワーキングスペースのリース面積が前年比で44%も増加するなど、爆発的な成長を遂げています。中国でも政府の起業支援策を背景に拠点の設置が進んでおり、この地域の成長ポテンシャルは非常に高いと評価されています。

(出典:AllWork Space インドコワーキングスペースリース44%増)

日本国内のコワーキングスペース市場規模と現状

世界的な拡大傾向と同様に、日本のコワーキングスペース市場も着実に成長を続けています。国内市場の具体的な数値や特徴について詳しく見ていきましょう。

国内市場規模と拠点数の推移

日本のフレキシブルオフィス市場全体(コワーキングスペースを含む)は、2026年には2,300億円規模に達すると予測されており、市場の拡大が続いています。

(出典:PR TIMES フレキシブルオフィス市場2026年に2300億円規模 MDB Digital Search )

拠点数については、2020年の時点で全国に1,497件のコワーキングスペースが存在し、47都道府県すべてに設置されるなど、全国的な広がりを見せています。

(出典:日本能率協会総合研究所 ワークブースサービス市場調査レポート)

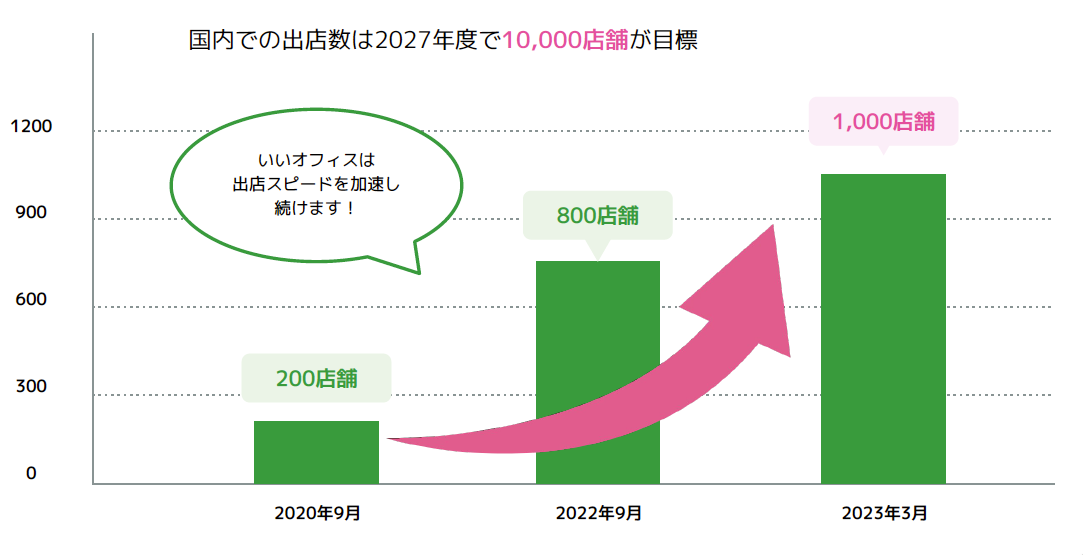

この全国的な広がりと市場の急成長を象徴するのが、国内最大級の店舗網を持つ「いいオフィス」の動向です。

添付のグラフが示す通り、その契約店舗数は2020年9月の200店舗から、2023年3月には1,000店舗を突破し、わずか2年半で5倍に増加するという驚異的なスピードでの拡大を目標にしています。

さらに、2027年度には10,000店舗という目標を掲げており、市場全体の成長を力強く牽引する存在となっています。

一方で、拠点の分布には依然として地域的な偏りがあり、特に東京への一極集中が顕著です。

私たち株式会社いいオフィスの独自調査(2025年6月時点)によると、国内に存在するコワーキングスペースおよび準ずる機能を持つ施設は約3,000店舗確認されています。そのうち約1,000店舗は東京都内にあり、国内全体の約3分の1が首都に集中している状況です。

これは、大企業やスタートアップが集積する首都圏での需要がいかに大きいかを物語っています。

国内の利用者層と利用目的

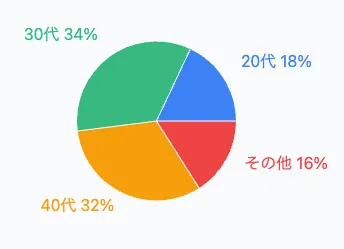

では、実際にコワーキングスペースを利用しているのはどのような人々なのでしょうか。国内最大級の店舗網を持つ「いいオフィス」の利用者データ(※)を分析すると、その実態が明確に浮かび上がってきます。

データによると、利用者層で最も割合が高いのは30代で、全体の約34%、20代が約18%と続いており、これら20代から40代の、いわゆる「働き盛りの世代」が利用者全体の84%以上を占めるという結果になりました。

この数値は、ビジネスキャリアの中核を担い、リモートワークや独立・起業、副業など多様な働き方を最も積極的に実践している世代から、コワーキングスペースが仕事に不可欠なインフラとして広く支持されていることを示しています。

※出典:株式会社いいオフィス FY24 3Q(2024年10月〜12月)アクティブ会員データより集計

利用目的は多岐にわたりますが、主に以下のようなニーズが挙げられます。

- 移動時間の削減による業務効率化

- 集中できる環境での作業

- クライアントとの打ち合わせや会議

- 新しいアイデアの発想や気分転換

三井不動産が展開する法人向けシェアオフィス「ワークスタイリング」の調査では、利用者の約9割が「成果が向上した」と回答しており、コワーキングスペースが単なる作業場所ではなく、生産性を高めるための重要なインフラとして機能していることがうかがえます。

(出典:三井不動産 ワークスタイリングシェアオフィス活用調査)

関連市場の動向:多様化するニーズと「個室」の価値

コワーキングスペース市場の拡大と並行して、個人のプライバシーと集中を確保する空間への需要が急速に高まっています。オープンな共有スペースはコラボレーションを促進する一方で、機密性の高いオンライン会議や電話、誰にも邪魔されずに深い集中を要する作業には必ずしも最適ではありません。

こうしたニーズに応える「個室型ワークブース」市場は特に注目されており、日本能率協会総合研究所の調査によれば、2025年には24億円規模に達すると予測されています。 駅や商業施設に設置される単独のブースだけでなく、この動きはコワーキングスペース自体のあり方にも大きな影響を与えています。

(出典:日本能率協会総合研究所 ワークブースサービス市場調査レポート)

実際に、多くのコワーキングスペースが施設内にさまざまなタイプの個室やブースを設置する動きを加速させています。例えば、全国に店舗網を広げる「いいオフィス」では、開放的なオープンスペースに加えて、1人用の完全個室や半個室、防音性の高いテレカンブースなどを数多く提供しています。

これは、コワーキングスペースが単なる「共有の仕事場」から、利用者の多様なワークシーンに対応する「多機能ワークプレイス」へと進化していることを示しています。利用者は、その時々の業務内容に応じてオープンスペースと個室を使い分けることで、生産性と満足度を最大限に高めることが可能になります。

このように、個室型ワークスペースの併設は、市場のニーズを的確に捉えた重要なトレンドであり、利用者の多様な働き方を支える上で不可欠な要素となっています。

コワーキングスペース市場の成長を加速させる要因

市場がこれほどまでに力強く成長している背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。ここでは、市場の成長を後押しする主要なドライバーを解説します。

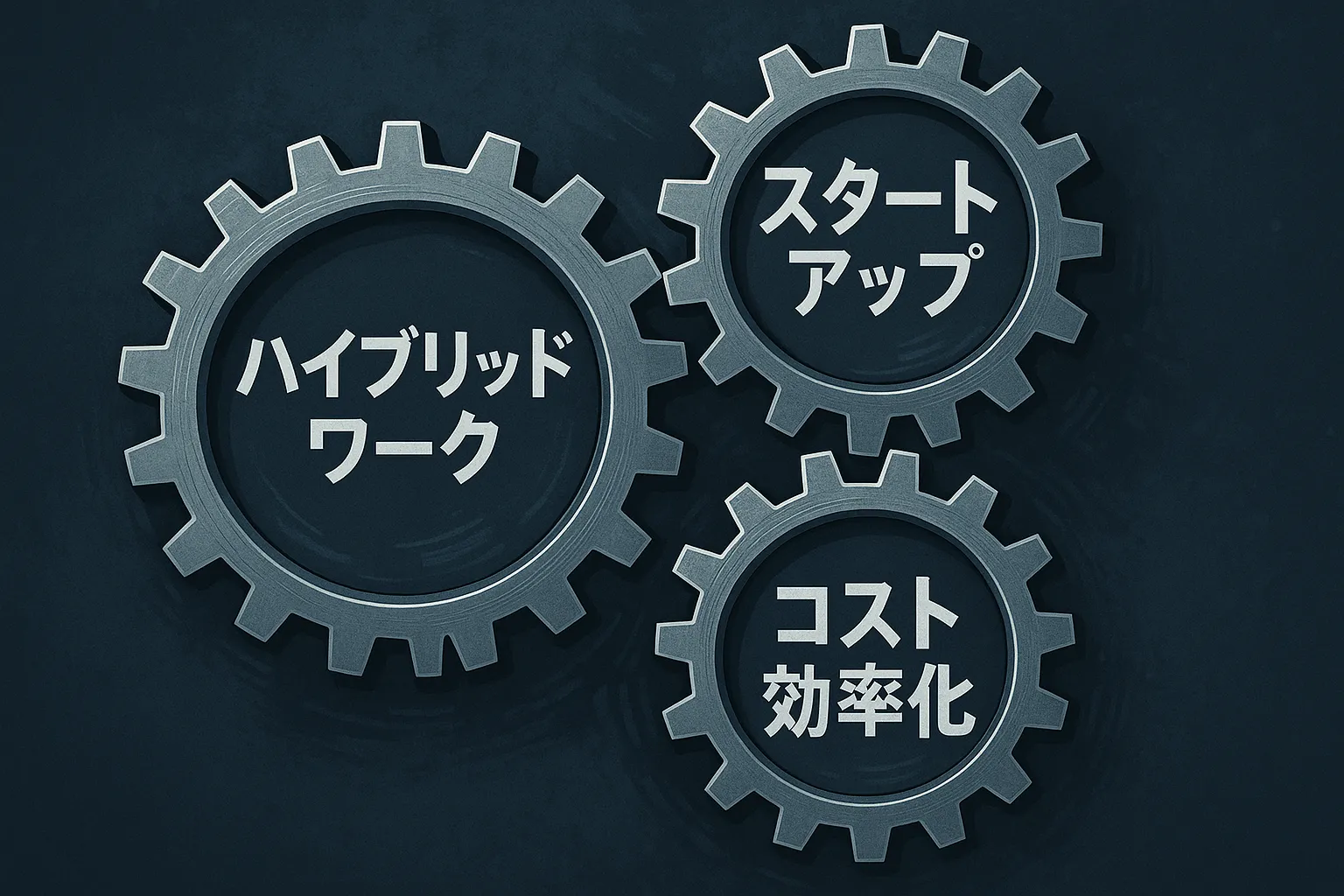

ハイブリッドワークの定着

前述の通り、多くの企業がハイブリッドワークを導入し、オフィスとリモートワークを組み合わせる働き方が定着しました。これにより、「オフィスに出社するか、自宅で働くか」という二者択一ではなく、「サードプレイス」としてのコワーキングスペースが重要な選択肢となりました。従業員は自宅近くの拠点で集中して作業したり、移動の合間に立ち寄ってオンライン会議に参加したりと、より柔軟に働く場所を選べるようになっています。

スタートアップとフリーランスの増加

新しいビジネスを立ち上げるスタートアップ企業にとって、従来のオフィス賃貸契約は初期費用や長期契約のリスクが大きいものでした。コワーキングスペースは、低コストかつ柔軟な契約でオフィス機能を利用できるため、スタートアップの成長を支えるインフラとして不可欠な存在です。また、増加し続けるフリーランスにとっても、安価な仕事場であり、コミュニティ形成の機会を提供する重要な場所となっています。

企業のコスト効率化と柔軟性への需要

経済の先行きが不透明な中で、多くの企業はコスト構造の見直しを進めています。特に、大きな固定費であるオフィス賃料を、利用状況に応じて変動費化できるコワーキングスペースの活用は、非常に合理的な経営判断です。事業規模の拡大・縮小やプロジェクト単位でのチーム編成にも柔軟に対応できるため、企業の俊敏性(アジリティ)を高める上でも有効な手段とされています。

市場の最新トレンドと注目すべき動き

成長を続ける市場では、常に新しいトレンドが生まれています。ここでは、コワーキングスペース市場の「今」を読み解く上で重要な動きを紹介します。

大手企業の参入と業界再編

市場の成長性に着目し、不動産大手や異業種からの参入が相次いでいます。世界最大のフレキシブルワークスペースプロバイダーであるIWG(リージャスなどを展開)は、過去最高の業績を記録し続けています。一方、かつて業界を席巻したWeWorkは経営再建を経て、日本ではソフトバンクによる完全子会社化がなされるなど、業界の再編も進んでいます。

(出典:AllWork Space IWG第3四半期業績、AllWork Space ソフトバンク WeWork Japan買収)

サービスの多様化と専門化

競争が激化する中で、各社はサービスの差別化を図っています。単にデスクとWi-Fiを提供するだけでなく、特定の業種(例:クリエイター、ITエンジニア)に特化した設備やコミュニティを提供したり、カフェや託児所、フィットネスジムなどを併設して付加価値を高めたりする動きが活発です。利用者の多様なニーズに応えるため、サービスの「質」が問われる時代に入っています。

地方創生とコワーキングスペース

これまで市場の中心は都市部でしたが、近年は地方でのコワーキングスペース開設が注目されています。地方自治体がU/Iターン促進や関係人口創出の拠点として整備するケースや、遊休不動産(古民家、廃校、空き店舗など)を活用して地域活性化につなげる事例が増えています。これは、働き方の多様化が地方に新たなビジネスチャンスをもたらしている証左と言えるでしょう。

【2025年以降】コワーキングスペース市場の未来予測

これまでの動向を踏まえ、コワーキングスペース市場は2025年以降、どのような未来を迎えるのでしょうか。市場の展望と課題について考察します。

市場はどこまで成長するのか?

ある予測では、2030年までにコワーキングスペースは世界の商業用不動産市場の約30%を占めるようになるとも言われています。これは、コワーキングスペースがニッチな存在から、オフィス市場のメインストリームへと進化することを意味します。

日本国内においても、ハイブリッドワークのさらなる浸透や地方での需要喚起により、市場は継続的に成長していくと見込まれます。特に、法人契約の拡大が今後の成長の大きな鍵を握るでしょう。

今後の課題と成功の鍵

市場の持続的な成長のためには、いくつかの課題を乗り越える必要があります。

- サービスの差別化: 単なる場所貸しではなく、利用者にとって価値のあるコミュニティや独自のサービスを提供できるかが、競争優位性を左右します。

- テクノロジーの活用: オンラインでの予約・決済システム、スマートロックによる無人運営、会員同士をつなぐアプリなど、テクノロジーを活用した利便性の向上が不可欠です。

- 持続可能性(ESG): 環境に配慮した設計や運営は、企業イメージの向上だけでなく、ESG投資を重視する法人クライアントを惹きつける上でも重要になります。

- 地方展開のモデル構築: 都市部とは異なる地方のニーズや採算性を考慮した、持続可能な運営モデルを構築することが求められます。

まとめ

コワーキングスペースの市場規模は、国内外で力強い成長を続けており、今後もその拡大は続くと予測されます。この背景には、リモートワークやハイブリッドワークの定着、フリーランス人口の増加、企業のオフィス戦略の変化といった、私たちの働き方をめぐる構造的な変革があります。

市場は今、単なる「スペースを提供する」段階から、「付加価値を提供する」段階へと移行しています。コミュニティ形成支援、専門的なサービスの提供、そして地方創生への貢献など、コワーキングスペースが社会で果たす役割はますます多様化・重要化していくでしょう。

2025年以降も、コワーキングスペース市場は働き方の未来を映す鏡として、その動向から目が離せない重要な市場であり続けることは間違いありません。