オーナー向け

2025.04.27

【2025年3月号】コワーキングスペースの季節別利用傾向と運営ポイント | いいオフィス

コワーキングスペースやシェアオフィス、自習室運営者にとって、季節による利用者数の変動を把握して、それに応じたマーケティング施策を講じることは、収益の安定化と利用者満足度向上のポイントとなります。

そこで今回は、季節ごとの利用傾向を詳しく分析し、 季節ごとの利用傾向に基づく施策内容についてお伝えします。

対象データは2021年11月から2025年2月までの3年4ヶ月間にわたり、運営歴の長い主要店舗の利用データをもとに算出しています。 新規オープンした店舗はデータの正確性を維持するため除外し、長期的な利用傾向を正しく把握できるようにしています。

是非、最後までご覧の上、今後の事業にお役立ていただけますと幸いです。

①季節ごとの利用傾向を数値で見る

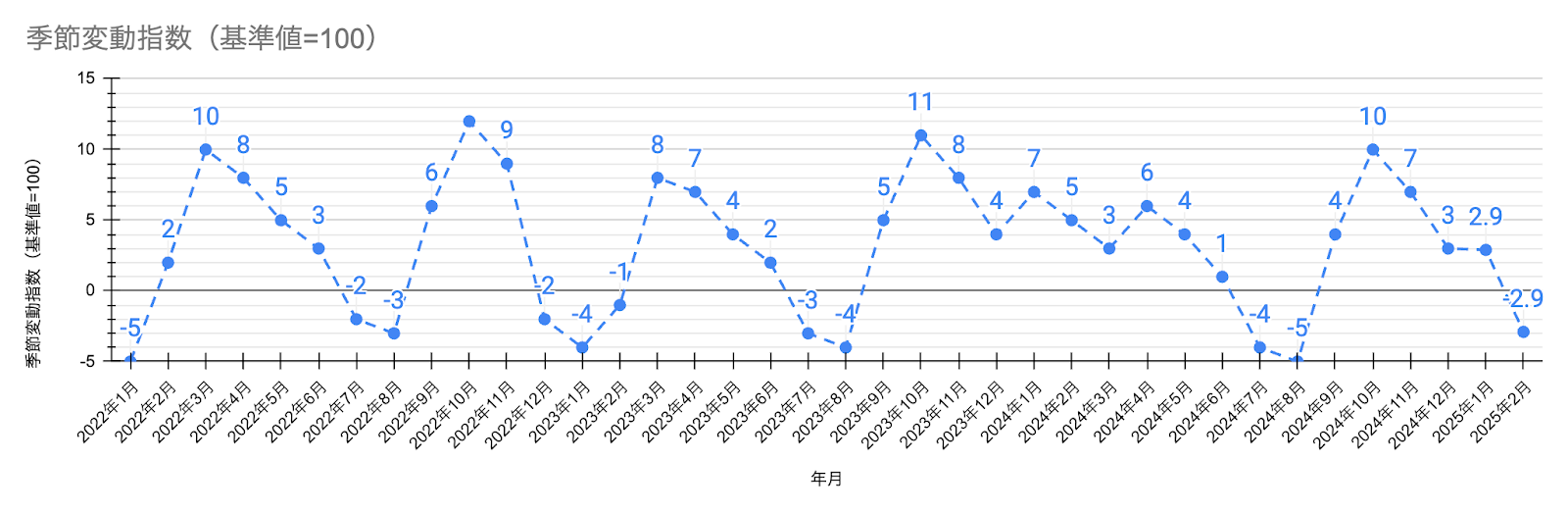

まず、過去数年分の月次利用データから季節変動指数を算出し、季節要因による利用傾向を可視化しました。

「季節変動指数」とは?

季節変動指数は月ごとの利用回数の相対的な変化を示す指標で、この指数をグラフ化することで、自店舗の利用が季節要因の影響をどの程度受けているか把握できます。

基準値(100)を年間平均の利用回数とし、それより高ければ利用が多く、低ければ利用が少ない ことを意味します。例えば、季節指数が101であればその月の利用は平均月の101%(1%上振れ)、95であれば95%(5%下振れ)ということになります。

この分析により、年間を通じた利用パターンをひと目で把握し、運営戦略を立てやすくなります。

上記のデータから、毎年1月は利用が減少し、3月から増加 する傾向が見られます。また、12月の利用回数は年によってばらつきがあるものの、おおむね1月より多い傾向があります。

まとめ

- 1月・7月・8月は利用が減少しやすいため、利用促進の施策が必要。

- 3月・10月は年間で最も利用が多い時期であり、このタイミングでの契約獲得が重要。

②季節ごとの特徴と対策

それぞれの時期について、考察した内容をまとめました。

.png)

(1) 年末年始(12月~1月):利用が落ち込む時期

年末年始はビジネスパーソンの休暇取得や帰省により、コワーキングスペースの利用が落ち込みやすい時期です。ただし、新年は「新しい仕事環境を整えたい」「心機一転したい」という潜在ニーズも存在するため、これを逃さず取り込む施策が有効です。

■傾向

12月の利用回数は前月比で微増(+0.47%〜+6.32%)する年が多いが、1月は長期休暇の影響で減少(-5.43%〜-30.33%)しやすい。

■施策例

①新年キャンペーンの実施

期間限定で新規会員向けの入会割引や特典を提供し、新しい利用者を獲得します(例:入会金無料や初月利用料無料など)。

②長期利用契約の推奨

法人顧客や常連利用者に対して年単位の長期プランを提案し、閑散期でも安定収入が継続するよう促します(例:年間契約で月額費用割引や追加サービス付与)。

(2) 新年度(3月~4月):利用が急増する時期

春先(特に3月〜4月)は、新年度・新学期が始まる時期のため、生活や働き方に変化が生じます。この時期には「新しいワークスペースを試してみたい」「新プロジェクトに向けて環境を整えたい」という需要が高まるため、新サービスの打ち出しや積極的なPRで利用者を取り込むチャンスです。

■傾向

3月の利用回数は1月比で+12.68%〜+50.00%と大幅に増加し、4月も増加傾向(+0.10%〜+52.36%)が見られ、新生活のスタートに伴う利用増加が考えられる。

■施策例

①新プラン・無料トライアルの提供

新年度に合わせて新しい料金プランやサービスをPRして、一定期間の無料お試し利用や割引価格を設定します。これにより、新社会人や部署異動者など新たな顧客層の関心を引きつけます。

②集中的なプロモーション

春のタイミングでSNS広告やメールマーケティングを強化し、「今ならお得」「新生活応援」といったメッセージで訴求します。特に、リモートワークを開始する企業やフリーランス層にリーチするオンライン広告も効果的です。

(3) 夏季(7月~8月):利用が減少する時期

一般的に夏場の7〜8月はお盆休みや夏季休暇でビジネス活動が一時的にスローダウンし、コワーキングスペースも利用が減少傾向になります。

しかし、この時期を「お試し利用」のチャンスと捉えれば、新規顧客を開拓する好機にもなります。短期利用ニーズや避暑地でのワーケーション需要など、夏ならではの需要にも対応した施策が有効です。

■傾向

7月は前年より増加(+1.56%〜+9.78%)することがあるが、8月は夏休みの影響で減少(-6.02%〜-8.15%)する傾向が強い。

■施策

①夏季限定短期プランの販売

1週間〜1カ月単位で使える料金プランを割引価格で提供し、帰省中のリモートワーカーや学生の一時利用を促します。例えば「8月限定フリーパス」、「学割プラン」などのお得な料金プランを用意します。

②割引キャンペーンによる集客

ドロップイン(一日利用)料金を期間限定で割引きする、友人紹介で双方割引になるなど、夏休み期間限定のキャンペーンを行います。あわせてイベント(交流会や勉強会)などを開催することで、普段来ない層の集客を図ります。

(4) 秋(9月~11月):最も活発な時期

秋から初冬(9月〜11月)にかけては、夏休み明けでビジネスが本格的に動き出し、新たなプロジェクトや人事異動も落ち着くため、コワーキングスペースの利用は比較的安定して高水準を維持します。

特に10月は年度後半のスタートでもあり、利用者が増える傾向が見られます。しかし年末に向けて再び忙しくなる前のこの時期に、長期契約の確保や法人利用の拡大を図っておくことで、翌年に向けた土台を築くことができます。

■傾向

10月は年間で最も利用が多い月(+3.47%〜+11.26%)となりやすいが、9月・11月は減少することもあり(-3.64%〜-7.61%)、法人需要の増加が影響する。

■施策

①長期契約促進キャンペーン

「年内契約割引」などと銘打ち、この時期に契約・更新した会員に対し料金優遇を提供します。例えば「〇月末までの契約で入会金無料+○ヶ月分無料」といった特典を用意し、利用者の年内契約を後押しします。閑散期に入る前のタイミングで年間契約を増やすことで、先々の安定収入を確保します。

②法人ニーズの取り込み

周年記念イベントやキックオフ会議など、企業・団体によるスペース利用ニーズを取り込みます。貸し切り利用プランや複数名利用のボリュームディスカウントを整備し、「オフィス外のミーティングや研修の場」として秋の時期に提案します。

③ 店舗タイプ別の特徴

季節戦略を検討する上では、各店舗の立地条件や主要な利用者層の違いにも留意が必要です。全店舗で同じ傾向・対策が当てはまるとは限らず、地域や客層に合わせて戦略を微調整することで効果を最大化できます。

一部店舗の月間利用回数の推移を見ながら、季節ごとの需要についてご紹介します。

.png)

- 東京A(都心型):10月にややピーク。都心からのアクセスが良く、通年で安定した利用が見込まれる。

- 東京B(都心型):10月に増加、1月に減少。法人契約や会議スペース利用が多く、ビジネス利用が中心。

- 東京D(都心型):3月に増加、7月に減少。新学期や新年度の影響を受けやすく、春先に利用が伸びる。

- 東京C(地方型):12月に最多、1月に減少。商業施設近くで年末ビジネス需要が大きい。年末の短期利用が増える一方、1月以降の利用が落ち込む。

- 広島A(地方型):10月に増加、8月に減少。地域のイベントや観光需要によって利用が変動します。

- 兵庫A(地方型):10月に増加、8月に減少。地域ビジネスとの関連性が強い。地元企業との取引が多く、企業活動の動向に影響を受けやすい。

最後に

複数年のデータ分析から明らかになった季節別の利用傾向と、それに対応する施策の例を紹介してきました。季節要因による波を放置するのではなく、データに基づき先手を打った施策を講じることで、コワーキングスペース事業の収益を最大化しつつ利用者満足度を高めることが可能です。

最後に、すぐに実行できる具体的アクションを季節ごとに整理します。

冬(年末年始): 新規会員向けの入会キャンペーンを実施する。(例:1月限定で入会金無料+初月無料などの特典を付与し、新年の需要を取り込む)

春(3~4月): 新プランの増設や無料体験期間の設定など、新年度の動きに合わせたサービス刷新と告知を行う。また、SNS広告や紹介制度を活用し、新生活を始める層への認知拡大を図る。

夏(7~8月): 夏季休暇に対応した短期利用パスや大幅割引を提供して利用促進。併せてイベント開催やドロップイン割引施策で、普段利用しない潜在顧客を呼び込む。

秋(9~11月): 年内契約で得られる特典(入会金・月額料割引等)を提示し、長期利用契約を促進。法人向けには貸し切り利用や会議室パック割引を提案し、企業利用を拡大する。

以上のような季節別施策を計画・実行するにあたっては、データに裏付けられた意思決定を行うことが肝要です。各施策の実施後には必ず効果測定を行い、「どの時期にどの施策が有効だったか」「想定と異なる動きはなかったか」を検証しましょう。

そして得られた知見は次年度以降の計画にフィードバックし、季節戦略の精度を年々高めていきます。

データに基づいた根拠ある施策を継続的に実施していくことで、季節変動による収益のブレを抑えつつ、繁忙期・閑散期それぞれで最適なサービス提供を行い、コワーキングスペース事業の収益最大化と運営の安定化を実現していきましょう。

目次